伊勢神宮:日本最高の聖地で神秘的なパワーを体感

伊勢神宮の概要と歴史

伊勢神宮は、日本の神道における最高の聖地として知られる神社です。正式名称は単に「神宮」と呼ばれ、三重県伊勢市に位置しています。全国約8万社の神社の頂点に立つ存在として、古来より日本人の信仰の中心地となってきました。

伊勢神宮の起源は古く、第11代垂仁天皇の時代にまで遡ります。日本書紀によると、天皇の第四皇女である倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大御神の御杖代(みつえしろ)として伊勢の地に導いたとされています。この神聖な場所は、以来2000年以上にわたって日本の精神的中心として崇められてきました。

伊勢神宮は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀る内宮(皇大神宮)と、衣食住や産業を司る豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る外宮(豊受大神宮)の二つの正宮を中心に、125の宮社で構成されています。この複合的な構造が、伊勢神宮の神秘性と壮大さを物語っています。

祭られている神様と神話

伊勢神宮の主祭神である天照大御神は、日本神話において最も重要な存在です。天照大御神は太陽の神であり、高天原(たかまがはら)と葦原中つ国(あしはらのなかつくに)の主として、日本人にとって親神的存在とされています。

外宮に祀られている豊受大御神は、食物の神様として知られています。この二柱の神様が、日本の繁栄と人々の幸福を見守っているとされ、多くの参拝者が両宮を訪れて祈りを捧げています。

天照大御神の誕生は、国生みの神、伊弉諾(イザナギ)尊と伊弉冉(イザナミ)尊の神話に遡ります。

イザナミが火の神カグツチを産んで死去した後、悲しみに暮れたイザナギは黄泉の国までイザナミに会いに行きます。その後、黄泉の国から戻ったイザナギが行った禊の際に生まれたのが、天照大御神、月読命(ツクヨミ)、須佐之男命(スサノオ)の3柱の神です。

お札とお守りの種類と効果

伊勢神宮では様々なお札とお守りが授与されており、内宮と外宮で内容が異なります。

お神札(おふだ)は「神宮大麻」(じんぐうたいま)とも呼ばれ、家や会社の神棚にお祀りするものです。参拝の証として受けたお神札は、地元の氏神様のお神札と一緒に神棚に祀ることが一般的です。

伊勢神宮のお守りは、一生返納しなくても良いと言われており、身に付けることで日常生活の中で神様のご加護を受けられると考えられています。

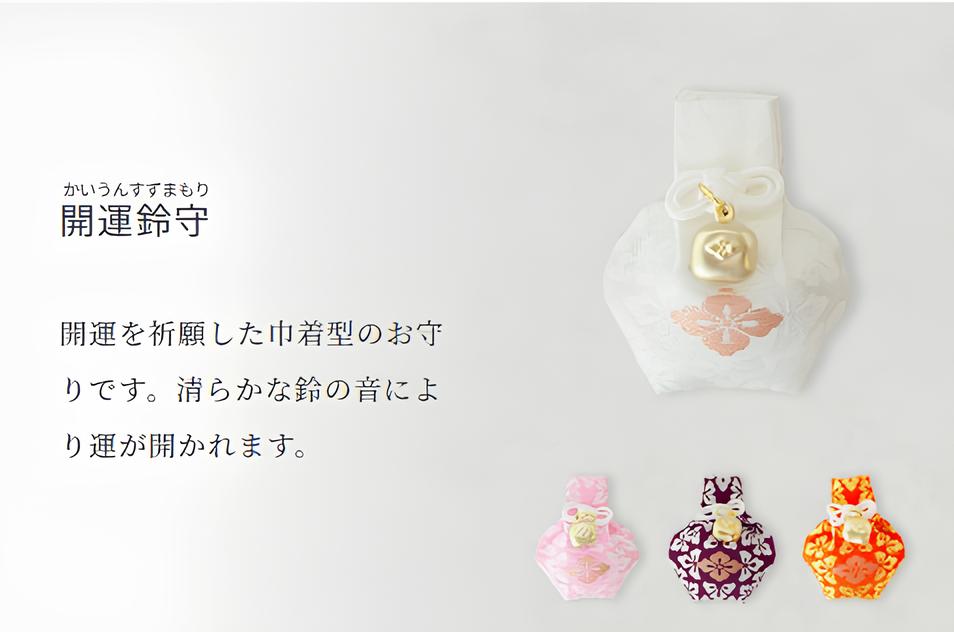

個人的におススメなのは、内宮と外宮の開運鈴守りを一緒に持つことです。

どちらのお守りもかわいらしい見た目で、涼やかな音のする鈴が付いています。

開運鈴守

伊勢神宮の内宮と外宮のお守りは、形状や色などが異なります。また、ご神徳を頂いている神様も異なります。

天照大御神が本来のお力を発揮されるためには、御饌都神である豊受大御神のお力が必要です。そのため両方お参りするのが、より丁寧な参拝とされています。

| 内宮 | 外宮 | |

|---|---|---|

| ご祭神 | 天照大御神(あまてらすおおみかみ) | 豊受大御神(とようけのおおみかみ) |

| ご利益 | ・幸福や平和 ・健康や長寿 ・厄除け ・学業成就 ・安産 他にも、天照大神は様々な願いを聞き届ける神様と言われています。 | ・農業、産業の発展 ・商売繁盛 ・無病息災 ・家内安全 ・厄除け |

- 伊勢神宮内でお守りを授与している場所は3箇所あります。

-

- 内宮神楽殿

- 外宮神楽殿

- 参集殿

- 授与時間

-

午前6時~参拝停止まで

尚、参集殿授与所は午前8時30分~午後4時 - 参拝停止時間 季節によって異なります。

-

1月・2月・3月・4月・9月 午後6時

5月・6月・7月・8月 午後7時

10月・11月・12月 午後5時

伊勢神宮の主要な行事

伊勢神宮では年間を通じて多くの神事や祭りが行われていますが、中でも最も重要で壮大な行事が「式年遷宮」です。

式年遷宮は約20年ごとに行われる大規模な神事で、社殿を新しく建て替え、御装束や神宝も新調します。この伝統は690年の第1回以来、ほぼ途切れることなく現代まで続けられています。

式年遷宮の目的は、神宮の建築技術や祭祀の形式を後世に伝えるだけでなく、常に新たな状態で神をお迎えすることで、国家の繁栄と人々の幸せを祈願することにあります。この壮大な行事は、日本の伝統文化と精神性を象徴する重要な儀式として、国内外から注目を集めています。

その他にも、毎年行われる例祭や季節ごとの祭事など、伊勢神宮では年間を通じて様々な神事が執り行われています。これらの行事に参加することで、日本の伝統文化と神道の精神をより深く体験することができます。

二見からのお伊勢参りの正式ルート

伊勢神宮への参拝には、古来より伝わる正式なルートがあります。このルートは「お伊勢参り」として知られ、二見興玉神社からスタートします。

- 二見興玉神社:まず、伊勢市二見町の二見興玉神社を参拝します。ここは夫婦岩で有名な場所で、御祭神に猿田彦大神を祀り、開運や家内安全・交通安全に御利益があるといわれています。

- 外宮(豊受大神宮):次に、伊勢市の中心部にある外宮を参拝します。ここでは、衣食住を司る豊受大御神を祀っています。

- 内宮(皇大神宮):最後に、内宮を参拝します。ここが伊勢神宮の中心であり、天照大御神を祀っています。

この順序で参拝することが古来からのしきたりとされ、このルートを辿ることで、深い意味を持つ参拝が可能になると言われています。

周辺のパワースポット

伊勢神宮周辺には、多くのパワースポットが点在しています。以下はその一部です。

- 猿田彦神社:

伊勢神宮の参道にあり、「みちひらきの神」猿田彦大神を祀っています。芸能・縁結びのパワースポットとしても有名です。 - 松尾観音寺:

奈良時代の初期に行基が創建したと伝わる寺で、本堂の裏の池に龍が住んでいたという龍神伝説が残っています。十一面観世音菩薩像がご本尊で、災難除けや縁結びにご利益があるといわれています。 - 朝熊岳金剛證寺:

伊勢神宮の鬼門を守護する寺で「伊勢の奥の院」ともよばれています。伊勢音頭には「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊をかけねば片参り」と唄われており、伊勢神宮とともに参詣する慣しだったことがうかがえます。

これらを巡ることで、伊勢神宮参拝をさらに充実したものにすることができます。

観光モデルコース

伊勢神宮とその周辺を巡る2日間のモデルコースを紹介します。

1日目:

- 午前:二見興玉神社を参拝し、夫婦岩を見学

- 午後:外宮(豊受大神宮)を参拝

- 夕方:その後松尾観音寺へ

2日目:

- 早朝:内宮(皇大神宮)を参拝

- 午前:月読宮など内宮別宮を巡る

- 午後:おはらい町や内宮前の商店街を散策。その後猿田彦神社を参拝

このコースでは、伝統的な参拝順序を守りながら、周辺のパワースポットも巡ることができます。

地元の海の幸や伊勢うどんなどの郷土料理も、旅の楽しみの一つになりそうですね。

まとめ

伊勢神宮は、日本の精神文化の中心地として、古来より多くの人々の信仰を集めてきました。その神聖な雰囲気と豊かな自然環境は、訪れる人々に深い感動と癒しを与えます。

お伊勢参りは単なる観光ではなく、日本の伝統文化と精神性に触れる貴重な機会です。正式な参拝ルートを辿り、時間が許せば周辺のパワースポットを巡ることで、心身ともにリフレッシュし、新たなエネルギーを得ることができると思います。

伊勢神宮とその周辺地域は、スピリチュアルな体験を求める方々にとって、まさに理想的な目的地と言えます。古代からの神秘的なパワーを感じながら、自然と調和した日本の伝統美に触れる旅は、きっと心に残る特別な経験となるはずです。